整理/梁元齡

對自己的身材不滿意、總是比理想體重多出一、兩公斤⋯⋯。

許多人都在減重的路上掙扎,體態管理過程中不斷碰壁,無論怎麼做,就是瘦不下來,滿心懊惱。

初日診所副院長、肥胖症專科醫師鄧雯心醫師,同時也是正念減壓課程學員,她從臨床經驗中拆解肥胖的根因,並透過正念練習,提出體態管理的另一條路徑。

飢餓感:瘦不下來、頻頻復胖的罪魁禍首

究竟,人為什麼會胖呢?鄧雯心醫師指出,肥胖成因類型還被醫界概分為 4 種:情緒性飢餓(Emotional Hunger)、大腦性飢餓(Hungry Brain)腸胃性飢餓(Hungry Gut)和慢燃型代謝(Slow Burn)。

在上述幾種類型裡,就有 3 種跟「飢餓」有關。

回到診間,鄧雯心醫師遇過各式各樣的病人,她也發現減重最大的敵人,就是人們難以戰勝的「飢餓感」——在錯誤的時間進食、吃下不符合身體負擔的食物和熱量。

這也是為什麼,許多人即使減重成功,仍會因難敵飢餓感而再度復胖。

鄧雯心醫師指出,研究發現,透過「少吃多動」瘦下來的人,很容易在 5 年內胖回原本體重的 80%。來來回回的減重、失敗再重來,成為不少減重族的生活日常。

為了更認識飢餓感、並帶領患者一起克服,鄧雯心醫師還將飢餓感拆解成了 3 個面向:

- 生理餓:生理機轉(如:身體本身內分泌問題)導致的飢餓,須靠抑制食慾的藥物緩解。

- 心理餓:包括壓力和情緒所致的飢餓,透過藥物、正念減壓練習或是心理諮商等方式緩解壓力。

- 環境餓:如行銷手法的引誘進食或食物的可近性(如:速食店離家很近)透過具體的行為改正、環境營造來減少受環境影響的可能。

克服飢餓感,靠正念飲食來減肥有效嗎?

想要克服飢餓感的問題,正念練習是否有用呢?鄧雯心醫師表示,目前已有研究佐證,85% 的文獻都顯示,正念練習可以改善暴食、情緒性進食、以及外化性進食(External eating)等肥胖相關進食行為。

除了提高患者對進食主控權、覺察力,同時也增加了他們的體能活動。

在部分研究中,有操作正念練習人,減重時的體重下降幅較多、空腹血糖的數值也改善較多,且身體發炎指數普遍更低。

不過,也有其他研究發現,若將標準的肥胖治療搭配正念練習,受試者的體重並沒有額外下降,然而確實可以減少情緒性進食長達一年後。

雖然無法直接讓體重大降,但鄧雯心醫師表示,將正念應用於體態管理,依然存在好處。

首先,正念減壓能夠平衡自律神經、調節壓力荷爾蒙,幫助穩定情緒、改善暴飲暴食的問題。

此外,正念能讓人吃東西時細嚼慢嚥,藉此降低飢餓素分泌、提高 GLP-1 等飽足訊號,增加飽足感,對於血糖控制、維持腸道健康、甚至提升非運動性活動熱能消耗(NEAT ),都有助益。「換句話說,吃飯慢慢嚼的過程,就等於是在運動、消耗熱量。」

「整體來說,正念雖然能夠改善部分情緒性的進食行為,但是對於讓體重下降、控制體重本身,目前研究指出的效果似乎有限。」鄧雯心醫師總結表示:「正念是體態管理中重要的一環,能夠作為治療的策略之一,但無法完全仰賴正念去解決體重過重的問題。」

飢餓感背後,竟是沒有被滿足的孤單

在診間裡,鄧醫師遇見了 40 歲的單親媽媽小花。離婚後,小花既要工作、又要跟前夫輪流照顧孩子。由於對鏡子裡的自己不甚滿意,她開始透過飲食控制和運動開啟減重之路。當她發現,自己到了晚上總忍不住想多吃點,便開始運用以前學過的正念練習,來幫助自己放鬆、降低飢餓感。

至此,小花的練習都很管用,但好景不常,她又發現自己每週總會有那麼一天,下班回家時夜已深、剛好又不是輪到自己顧小孩,此時的她會興高采烈地買份宵夜、搭配串流追劇,當下真是舒壓極了。

但隔天早上,小花看到體重,滿心卻盡是懊惱與自責,看著始終難以瘦下去的那一、兩公斤,小花會氣憤地想:「我為什麼意志力還是這麼差?為什麼別人都可以變瘦?」

無計可施的小花,某天回家決定做做不一樣的練習。她拿起洋芋片,想起正念減壓的「葡萄乾練習」,便把洋芋片當作葡萄乾,仔細地觀察一番後、放進嘴裡慢慢咀嚼,一面抱怨這練習一點也不管用,一面一口口把整包洋芋片吃個精光。

正當洋芋片快被吃完時,她卻突然感覺到有什麼東西,要從身體裡要「嘔」了出來。

那不是洋芋片,竟是小花的眼淚。

她意識到,原來是那個空蕩蕩的家,讓她孤單空虛,所以才用追劇、吃洋芋片來填補。飢餓感的背後,竟是沒有被滿足的孤單。

而這位小花不是別人,正是鄧雯心醫師自己。

讓正念走入診間,覺察飢餓與情緒

作為也曾因減重受挫、藉由正念慢慢找回自信的人,鄧雯心醫師說,她在診間遇過不少病人,減重期間不住落淚,有些甚至在初診時便大哭起來,「有時候我覺得看減肥門診的自己,好像諮商師。」她打趣表示。當她發現,正念雖不保證「瘦到目標體重」,卻是減重路上幫助覺察與療癒、陪伴度過低潮情緒的好戰友,鄧雯心醫師便將正念練習的技巧融入問診流程中。

當個案因壓力大、情緒進食來舒壓,她會嘗試向對方解釋心理飢餓的機制,並提出正念如何透過靜心、呼吸技巧來緩解情緒進食行為。

當個案因飢餓感焦慮時,她會邀請對方從「人事時地物」去思考,自己飢餓的源頭為何?更甚,她也會帶領患者做簡單的正念練習,學會理解自己、自我接納,乃至能夠對自己送上慈心祝福。

鄧雯心醫師最後分享,她直到最後都無法達到心目中「最低理想體重」,甚至又變得比之前更胖。

然而,她不再因此沮喪,也沒有再一次開始永無休止的減肥。晚上的食慾偶爾仍會出現,但頻率已經降低,即使突然想吃東西,她更學會了不再過度自我苛責。

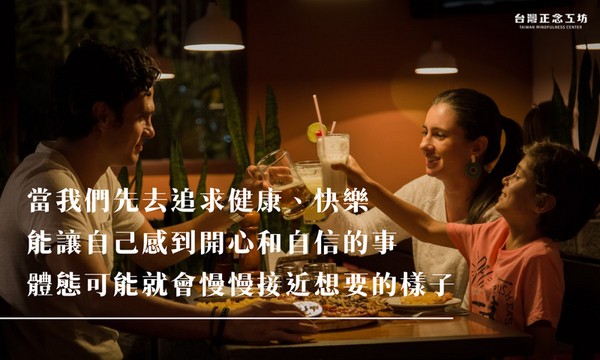

「我認為,有時候造成我們困擾的,並不一定是我們的體態或體重,而是我們看待這件事情的方式。」鄧雯心醫師表示:「當我們先去追求健康、快樂、能讓自己感到開心和自信的事,體態可能就會慢慢接近想要的樣子。」

用正念陪伴自己,對自己保持慈悲、包容與接納,並學會看到自己的進步、允許自己在當下做到能力範圍內的最好。

「長期的體態管理,其實是一場自我照顧的旅程。對於我的病人、還有對我自己來說,這都是一個起點,而不是終點。」她說。

--

本文整理自台灣正念工坊、陽明交大醫學院共同舉辦之「正念與醫學暨心理學研討會」主題演講。

講師:鄧雯心醫師

- 初日診所副院長

- 衛生福利部基隆醫院兼任家醫科主治醫師

- 家庭醫學專科醫師

- 肥胖症專科醫師

- IFECP功能醫學臨床培訓

- 台灣正念工坊正念減壓(MBSR)八週課程結業